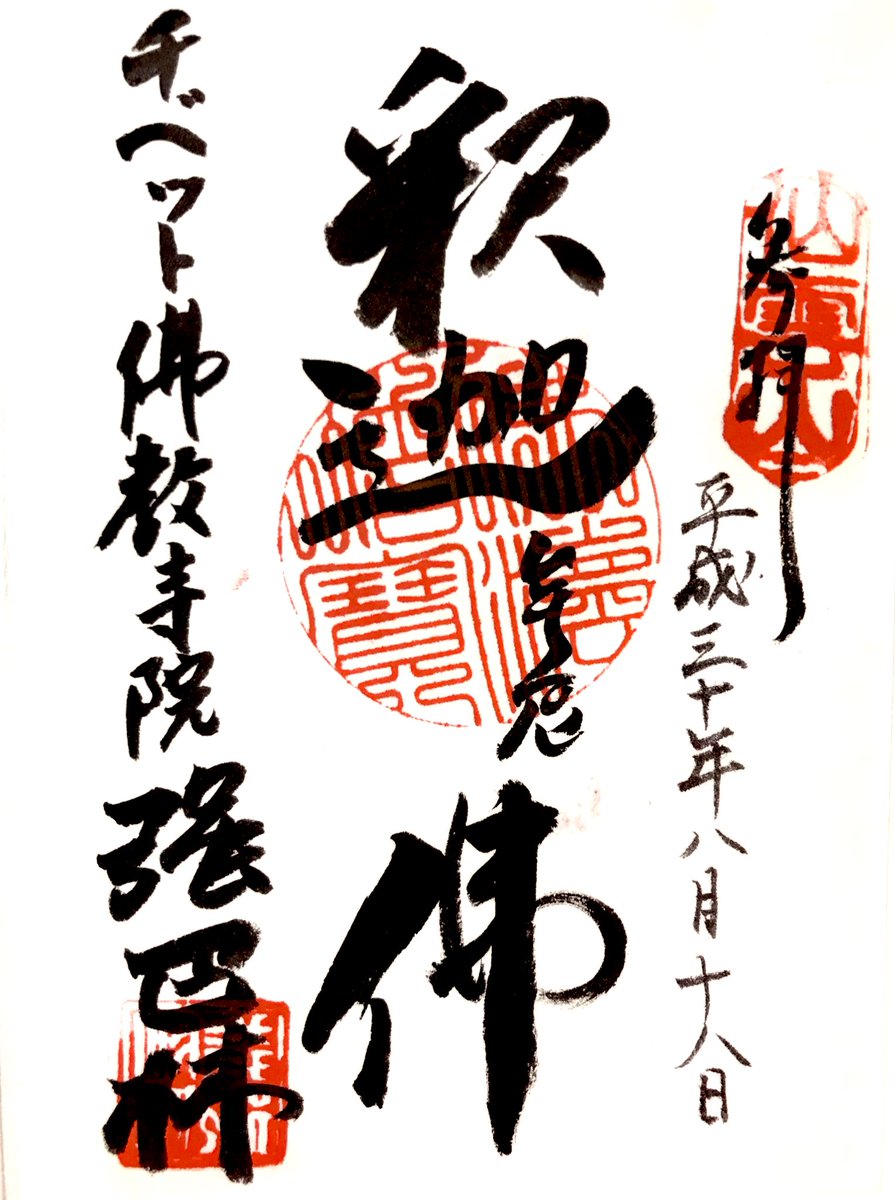

強巴林(名古屋市) チベット仏教寺院 本尊は釈迦牟尼仏 読みは「チャンバリン」 由緒によると、住職の森下永敏氏がチベットで授戒した際に、師から日本にチベット寺院を建てるように言われ、平成17年(2005)に建立 外観はチベットの大昭寺(ジョカン)を模したそうである

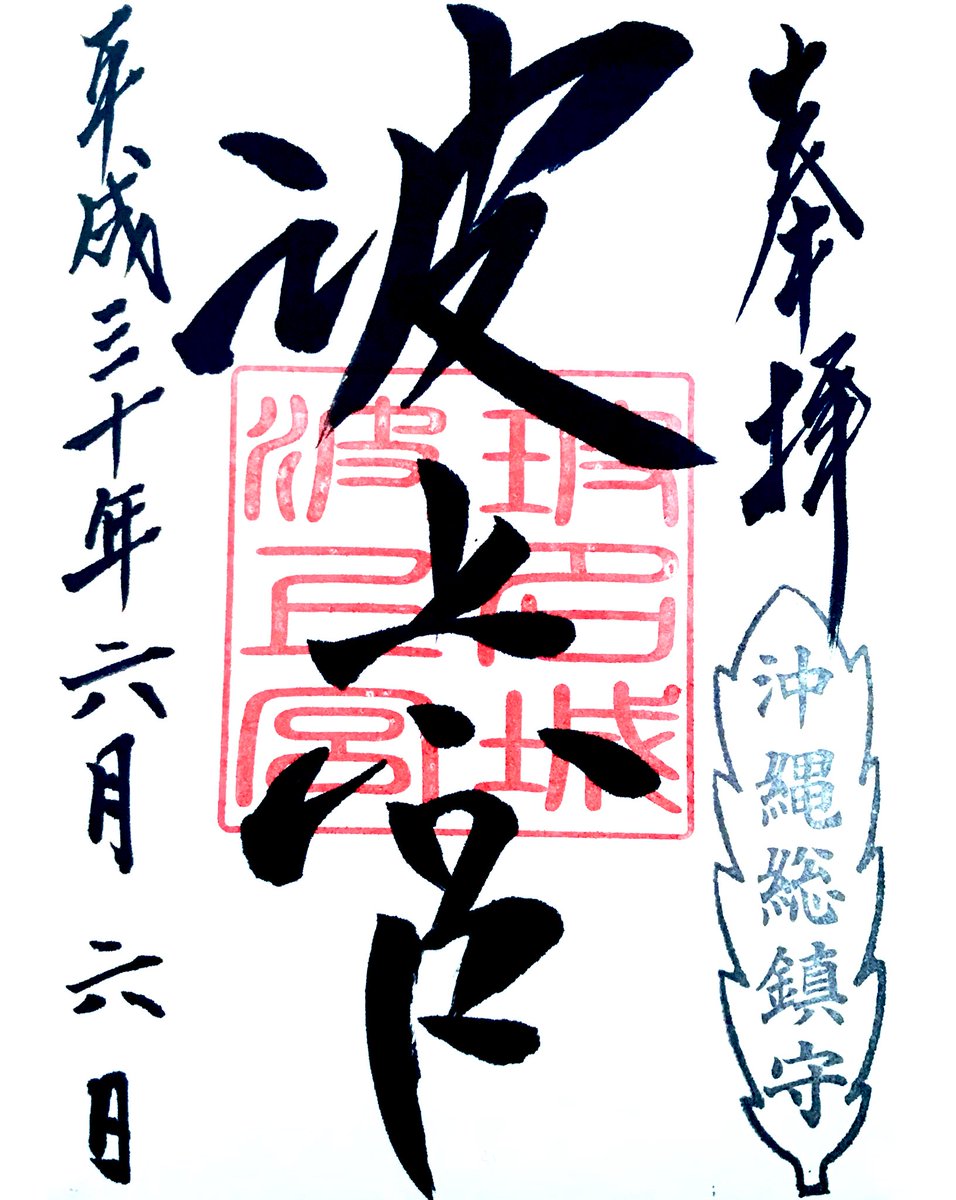

波上宮(沖縄県那覇市) 社格は官幣小社 主祭神は伊弉冊尊、速玉男尊、事解男尊 元々この地は、海の彼方の神々の世界(ニライカナイ)に祈りを捧げる聖地だったとされる 釣人が海浜で「物を言う霊石」を得て豊漁となった その霊石は自らを熊野権現と名乗り、この地に社を建てて祀れと告げた事に始まる

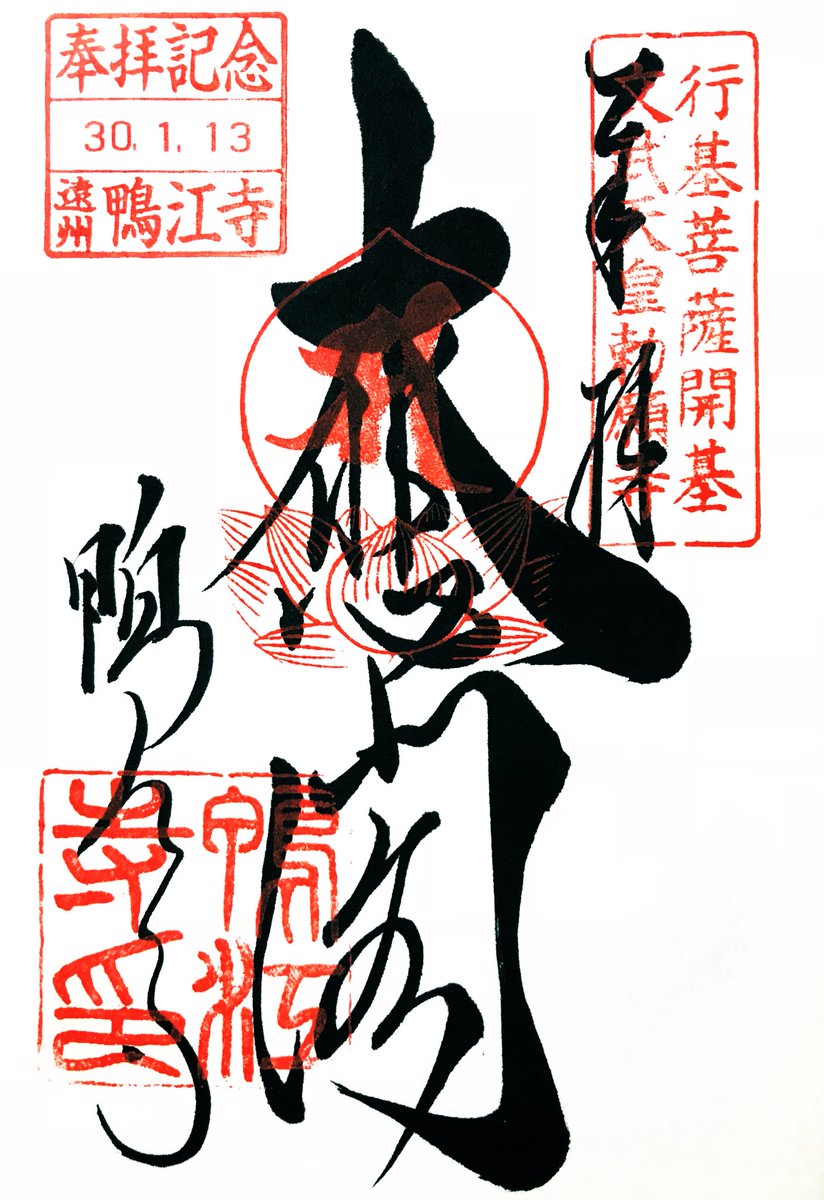

鴨江寺(静岡県浜松市) 高野山真言宗の別格本山 本尊は聖観音 奈良時代、鴨江の長者であった芋堀長者が文武天皇の勅願所として観音堂を建立して欲しいと行基に願ったことが始まりと云われる

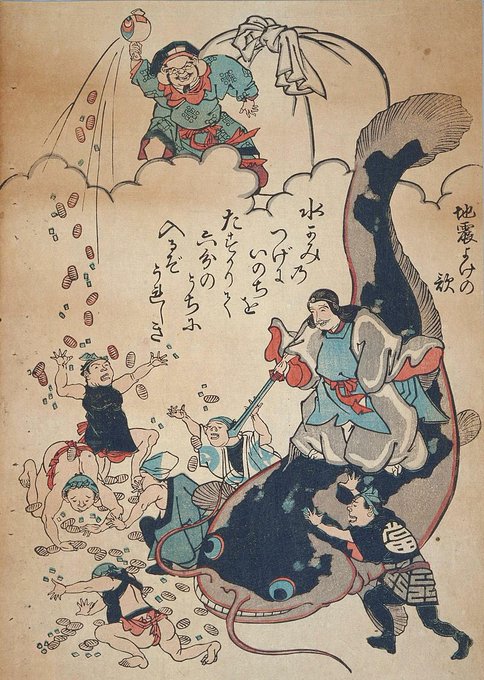

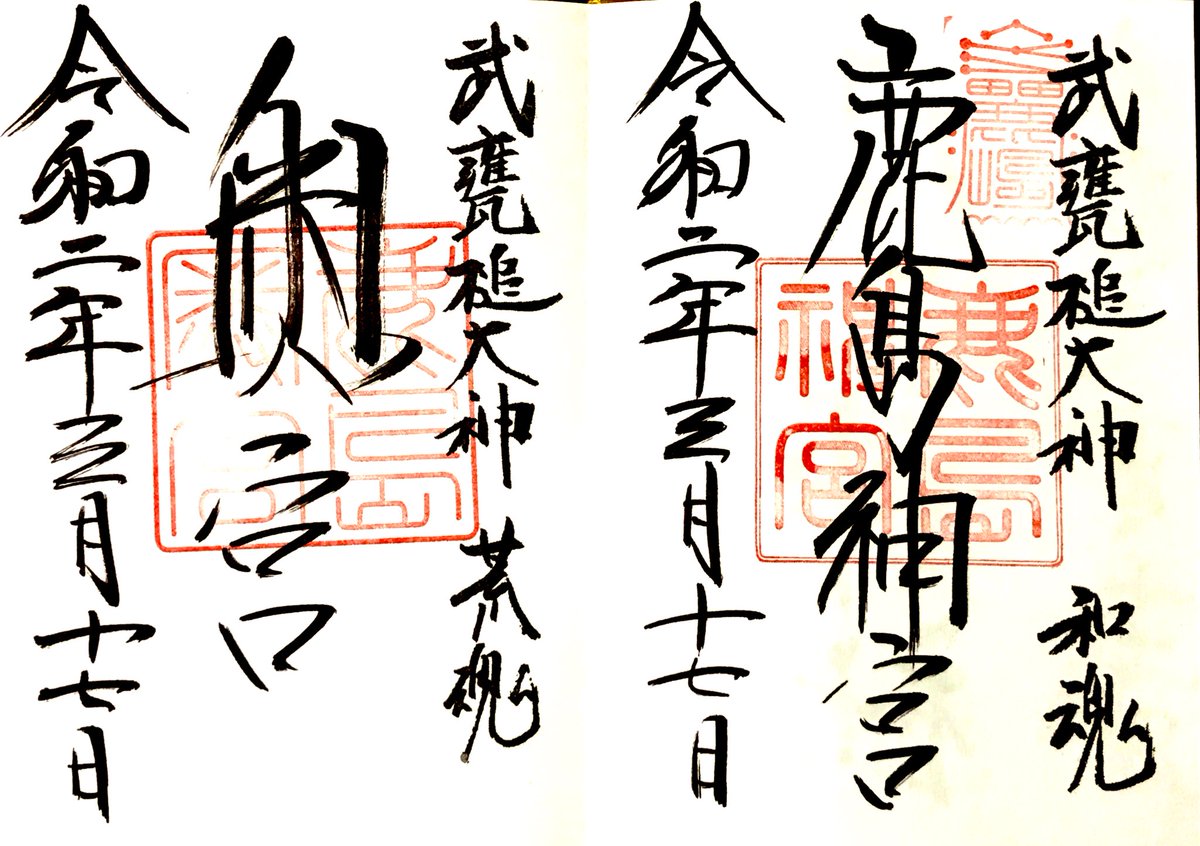

鹿島神宮(茨城県鹿嶋市) 社格は官幣大社 常陸国一宮 祭神は武甕槌神 全国にある鹿島神社の総本社 神武天皇が東征の途中で窮地に陥った際、武甕槌神の剣に助けられた 天皇はその神恩に感謝し、皇紀元年にこの地に祀ったとされる 境内には、地震を起こすとされていた大鯰を押さえつける「要石」がある

作者のその他の人気の漫画

これはビートルズガチアンチ

かつて、璽宇(じう)という宗教団体が存在した 昭和天皇の人間宣言後、教祖の長岡良子は「天照大神が天皇から自分の体に移った」と謳い、皇位継承権を主張 教団では独自の元号「霊寿」が用いられた他、国旗や憲法の制定、私造紙幣の発行、仮想内閣の組閣も行った 教祖逮捕により衰退、死亡により消滅

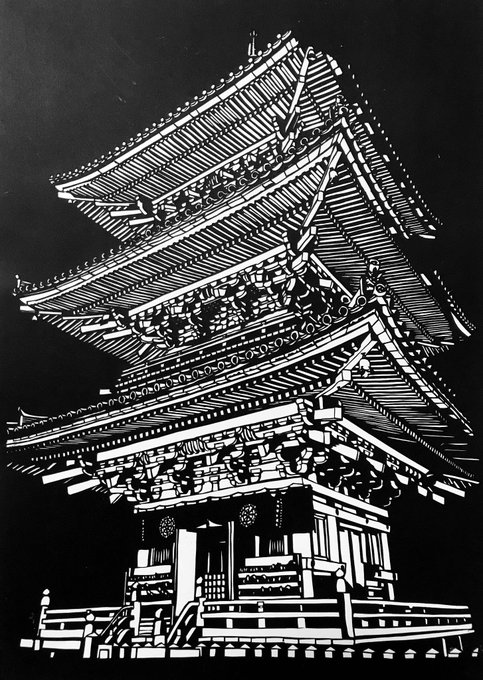

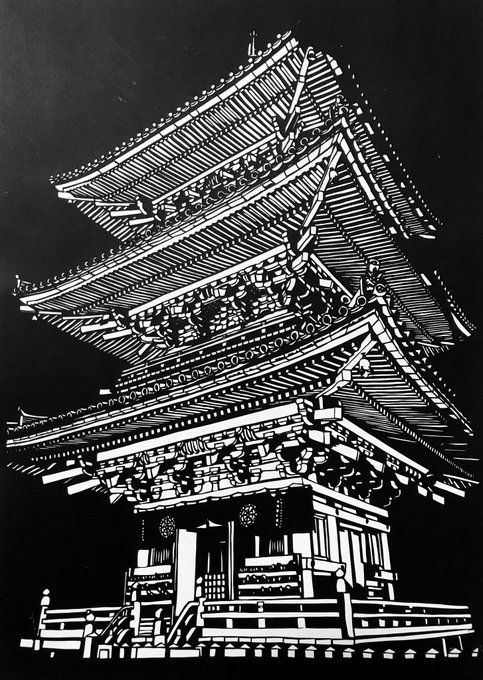

ちょっと伸びそうだから私の切り絵も見て

地震除けのまじない 「揺るげども よもや抜けじの要石(かなめいし) 鹿島(かしま)の神の あらん限りは」 拡散して、みんなで声に出して詠みましょう

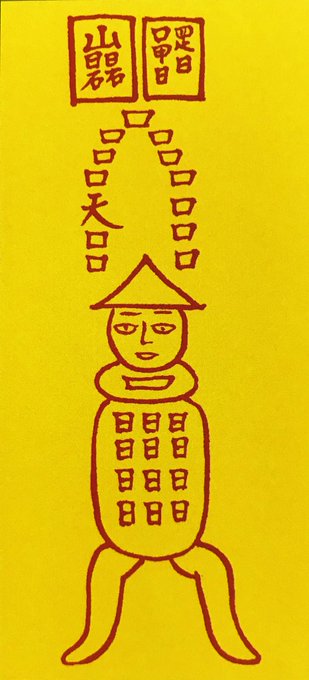

霊符の「顔」

令和に入ってから建てられた神社 「ほしいも神社」 茨城県ひたちなか市に鎮座する堀出神社の境内社として創建された 茨城の名産である干し芋の研究に尽力した人々を祭神として祀る 御神徳は「ホシイモノ(欲しいもの)は総て手に入る」であると紹介している

#いつか超つよつよ絵師になるので今のうちに推しませんか 絵というか切り絵だけども 小5の頃から始めて今年で9年目になります

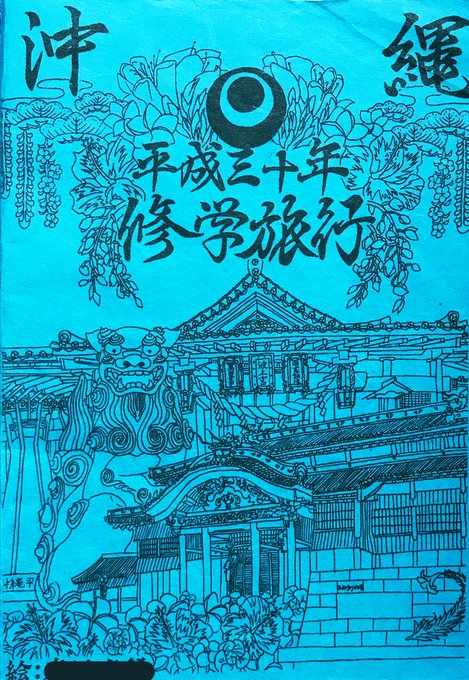

高校生の頃、修学旅行の「しおり」の表紙絵を担当した 行き先が沖縄だったので、沖縄の観光名所を寄せ集めたり伝統模様などをあしらったデザインにした 先生方や同級生たちからとても好評であった 昔から、こういうのを任されることが多かった