伊豆の美術解剖学者@kato_anatomy

絵画における全身像の足背(足の甲)の見え方は、モデルと画家の距離を暗示させる。モデルに近づけばより見え、離れれば見えなくなる。場合によっては画家とモデルの距離を再現することも可能だろう。

伊豆の美術解剖学者@kato_anatomy

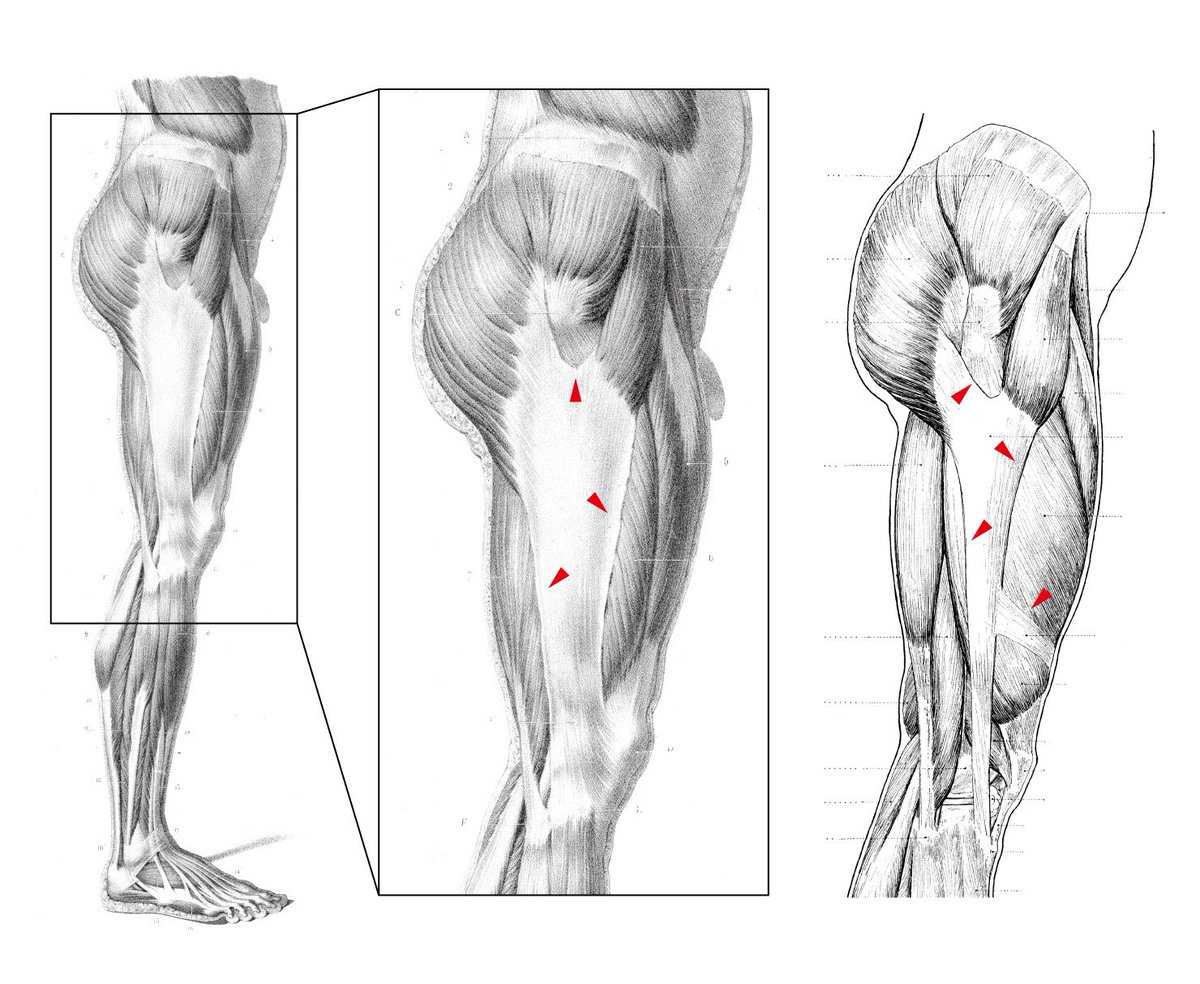

腸脛靱帯は大腿全体を覆う大腿筋膜の肥厚部である。その輪郭は人為的なカットであり、解剖図によってトリミングが異なる。ちなみに腸脛靱帯の脛骨の付着部はジェルディ結節と呼ばれ、19世紀前半に美術解剖学を教えた解剖学者の名前がついている。

伊豆の美術解剖学者@kato_anatomy

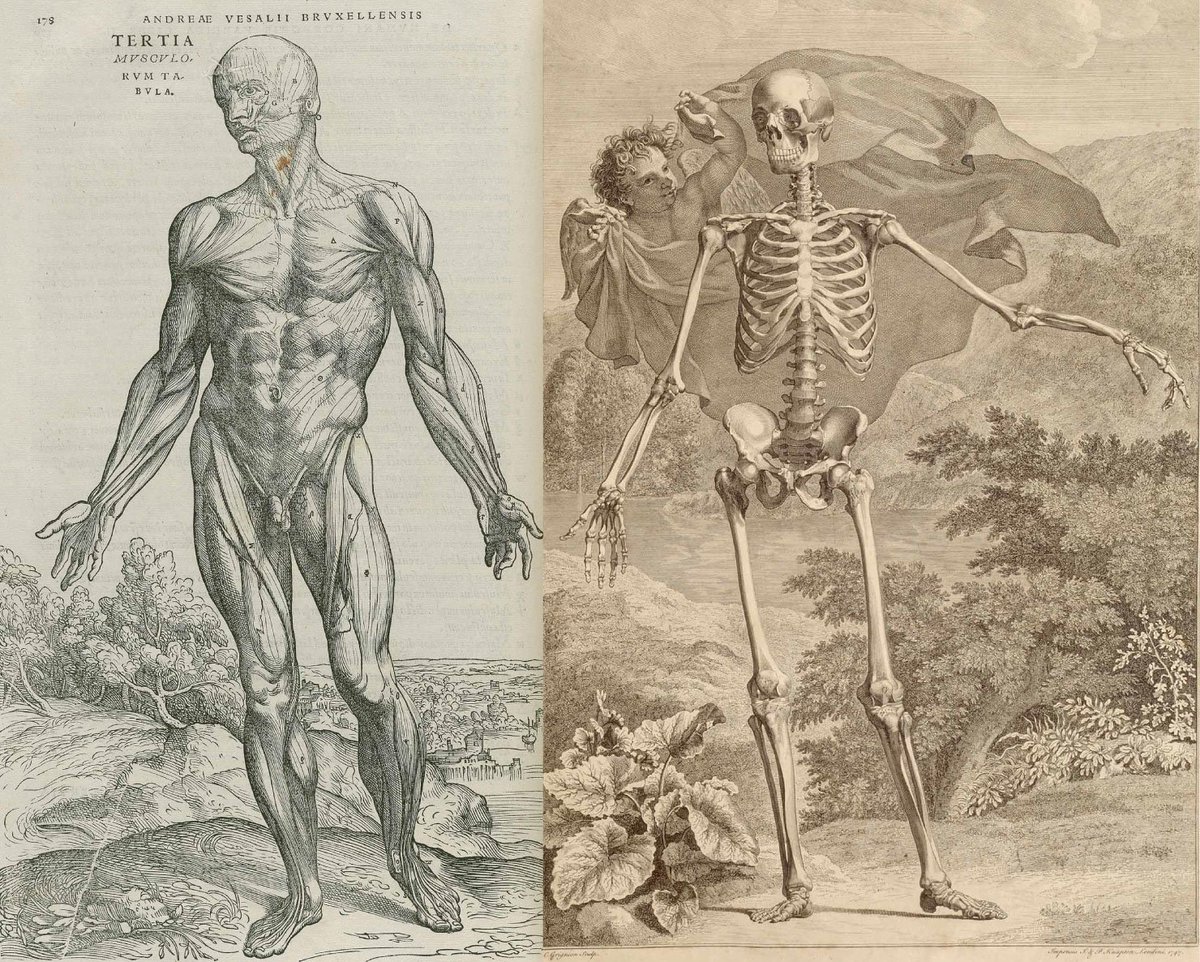

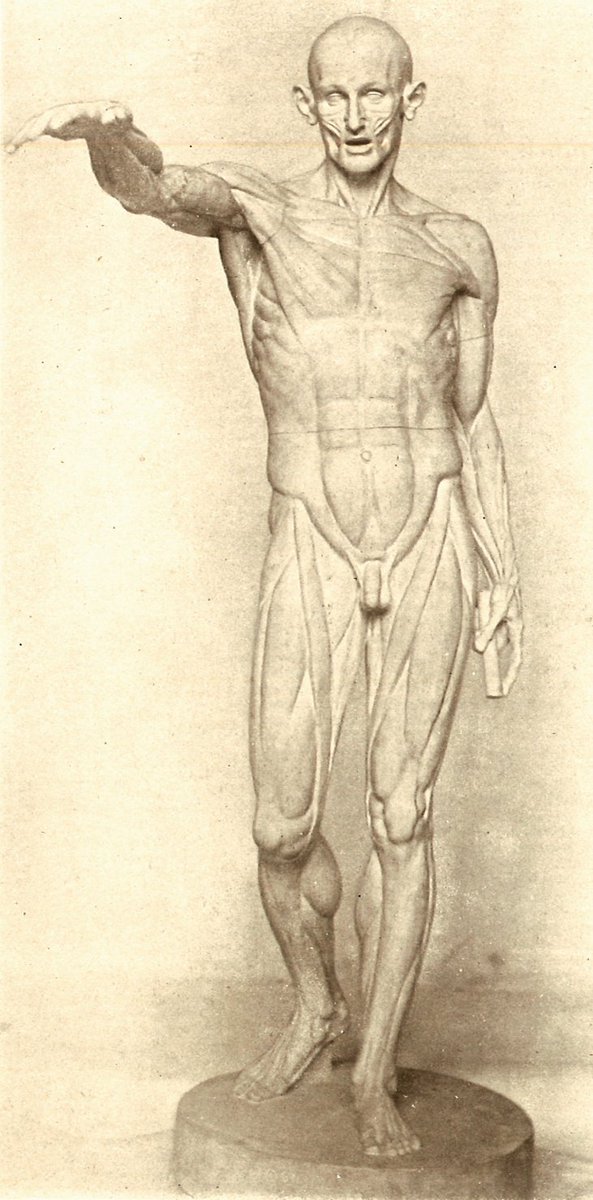

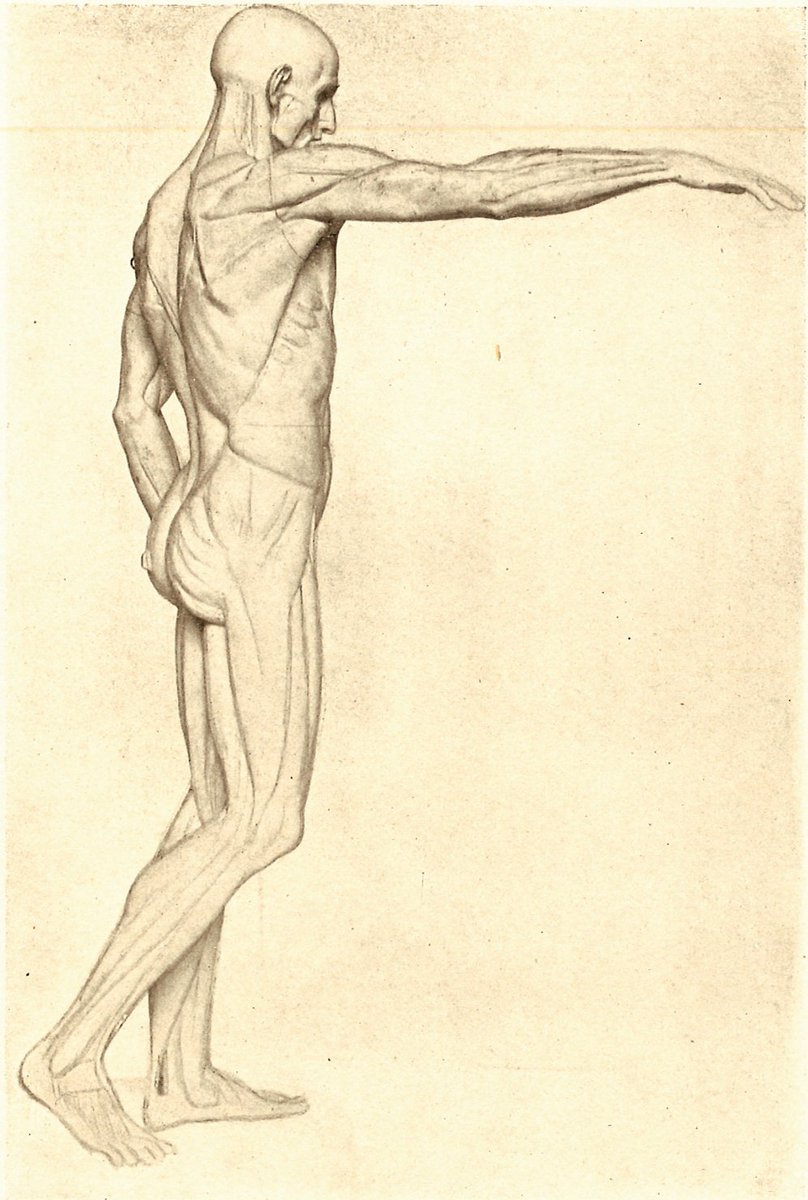

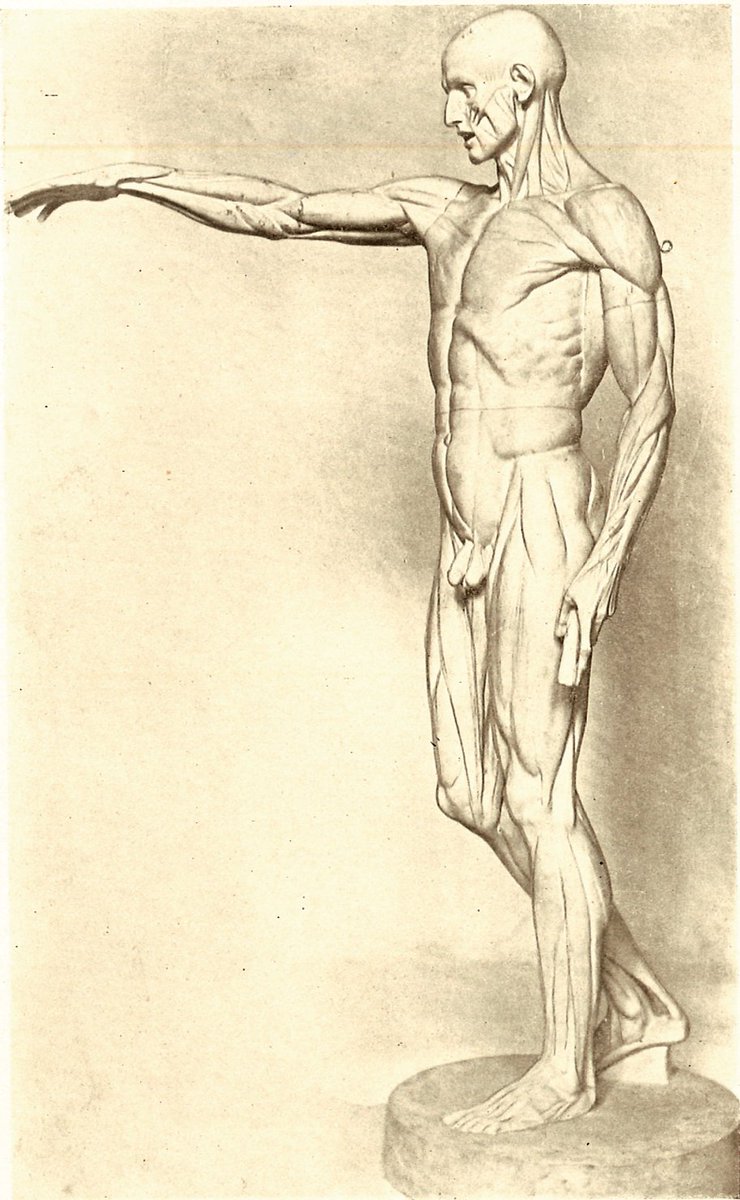

彫刻家ウードンはアカデミーの要請により、エコルシェ(筋肉人模型)をいくつか作っている。ウードンが手がけたエコルシェは、少なくとも4種あり、そのうち1767年に制作された像(1,2,3枚目。)が最も有名なエコルシェである。この像はウードンが手がけた洗礼者ヨハネ像(1776-67)が元になっている。

伊豆の美術解剖学者@kato_anatomy

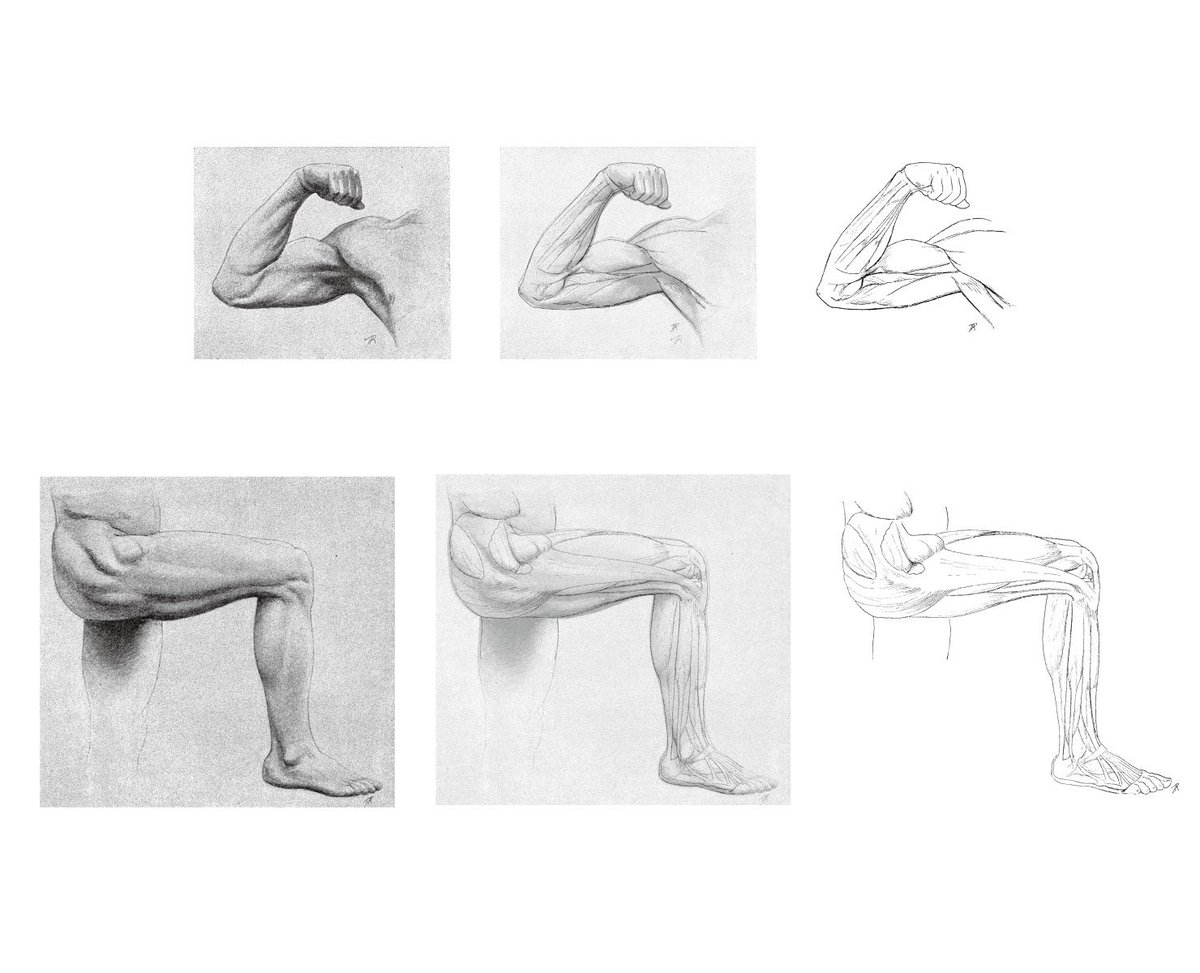

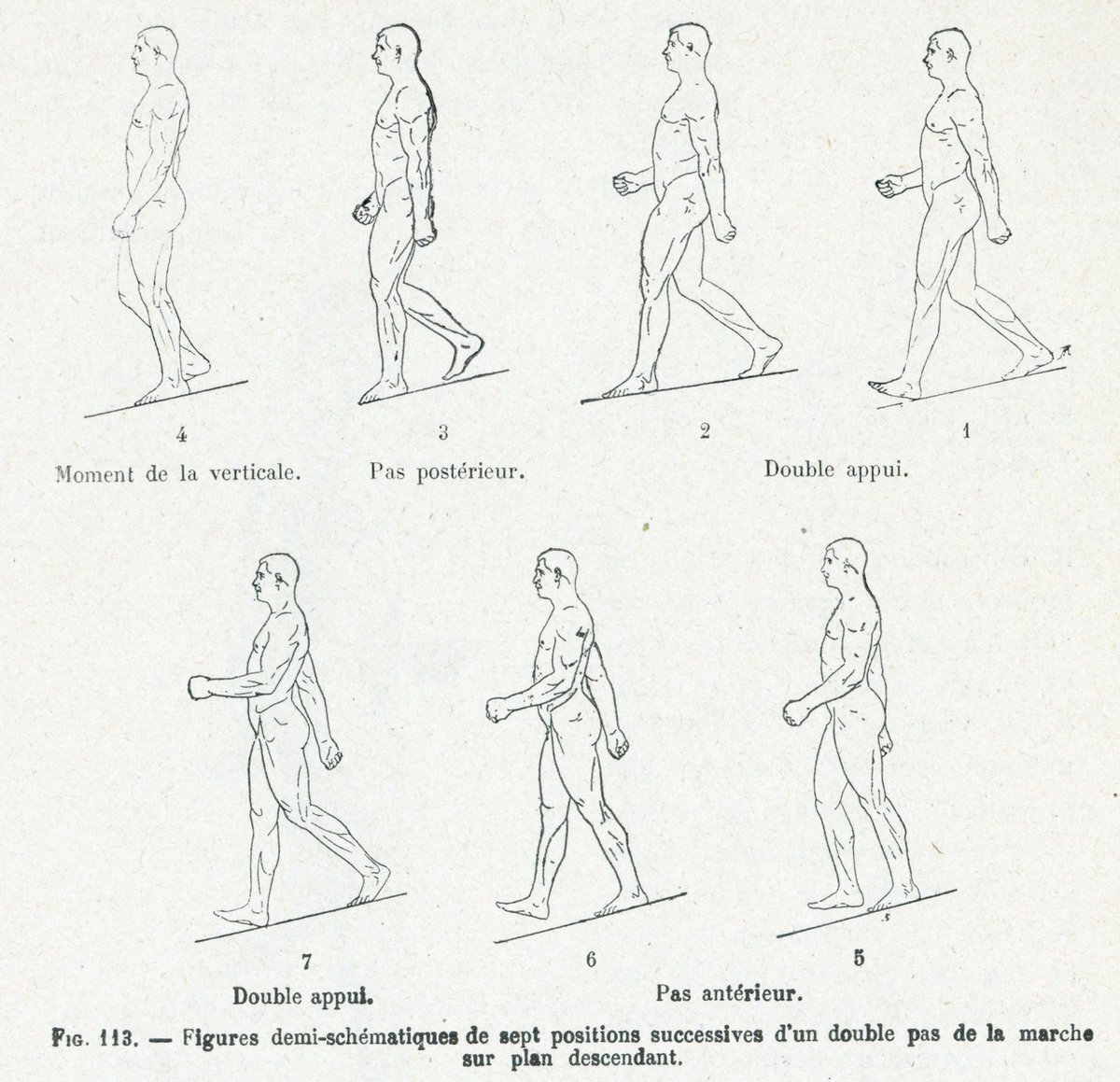

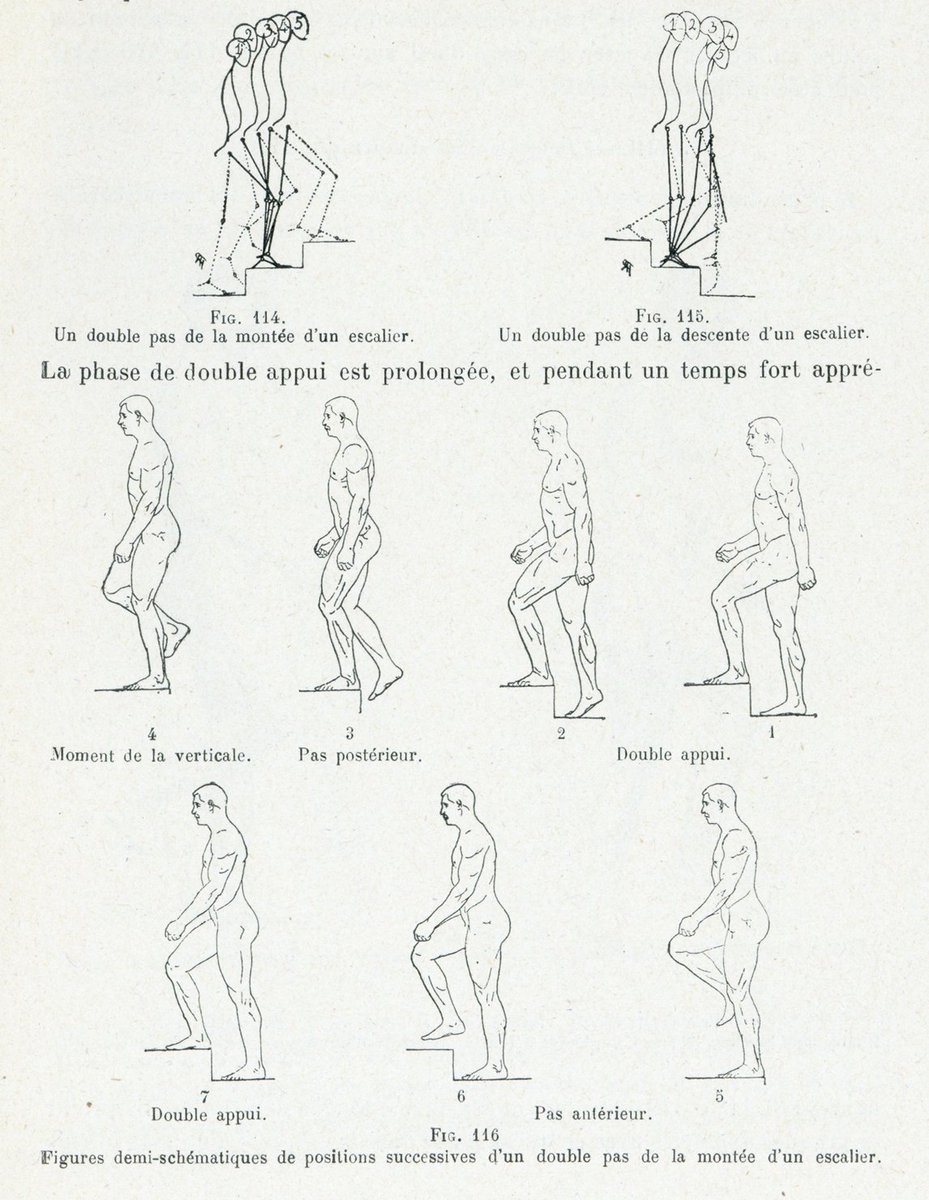

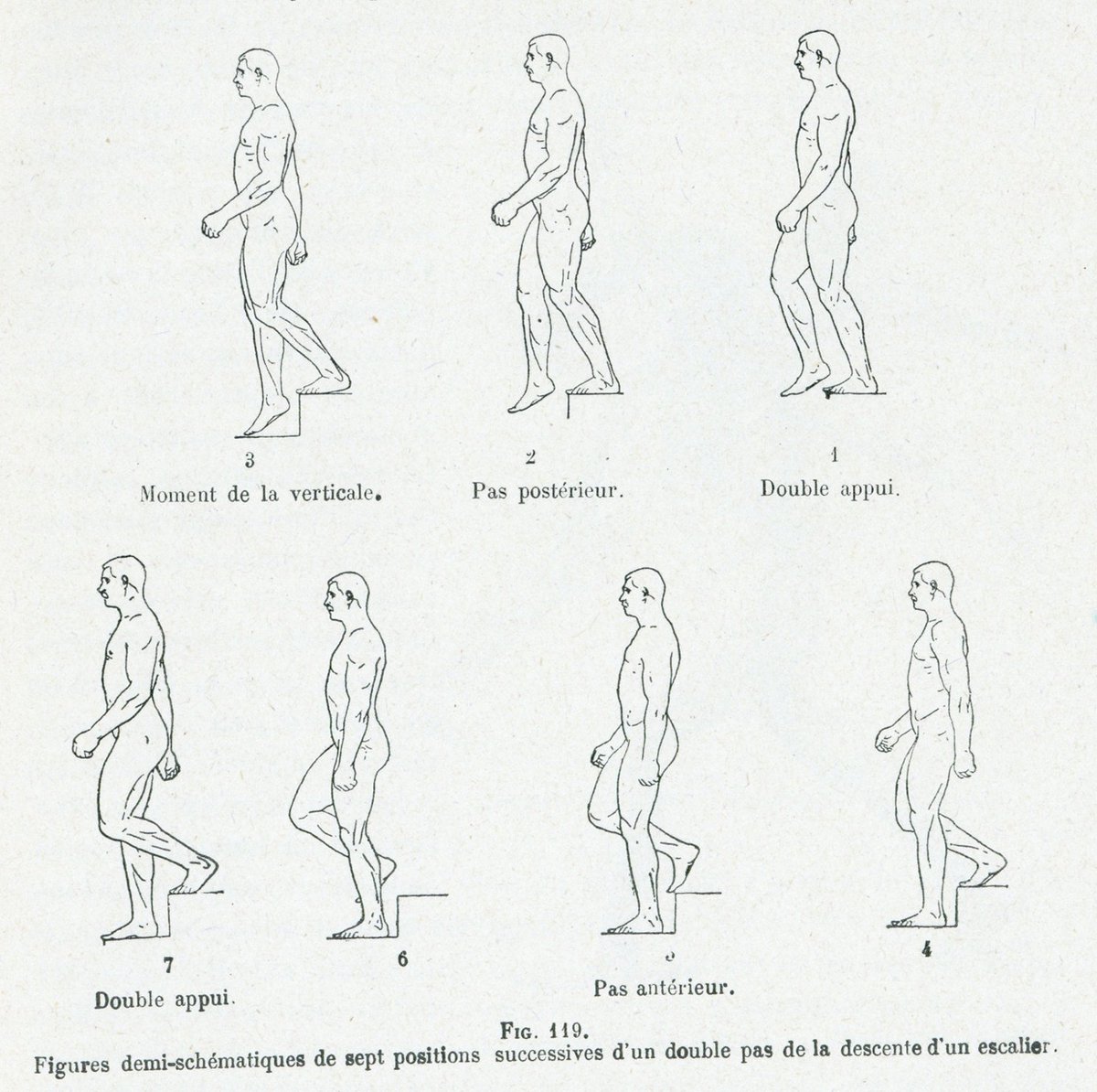

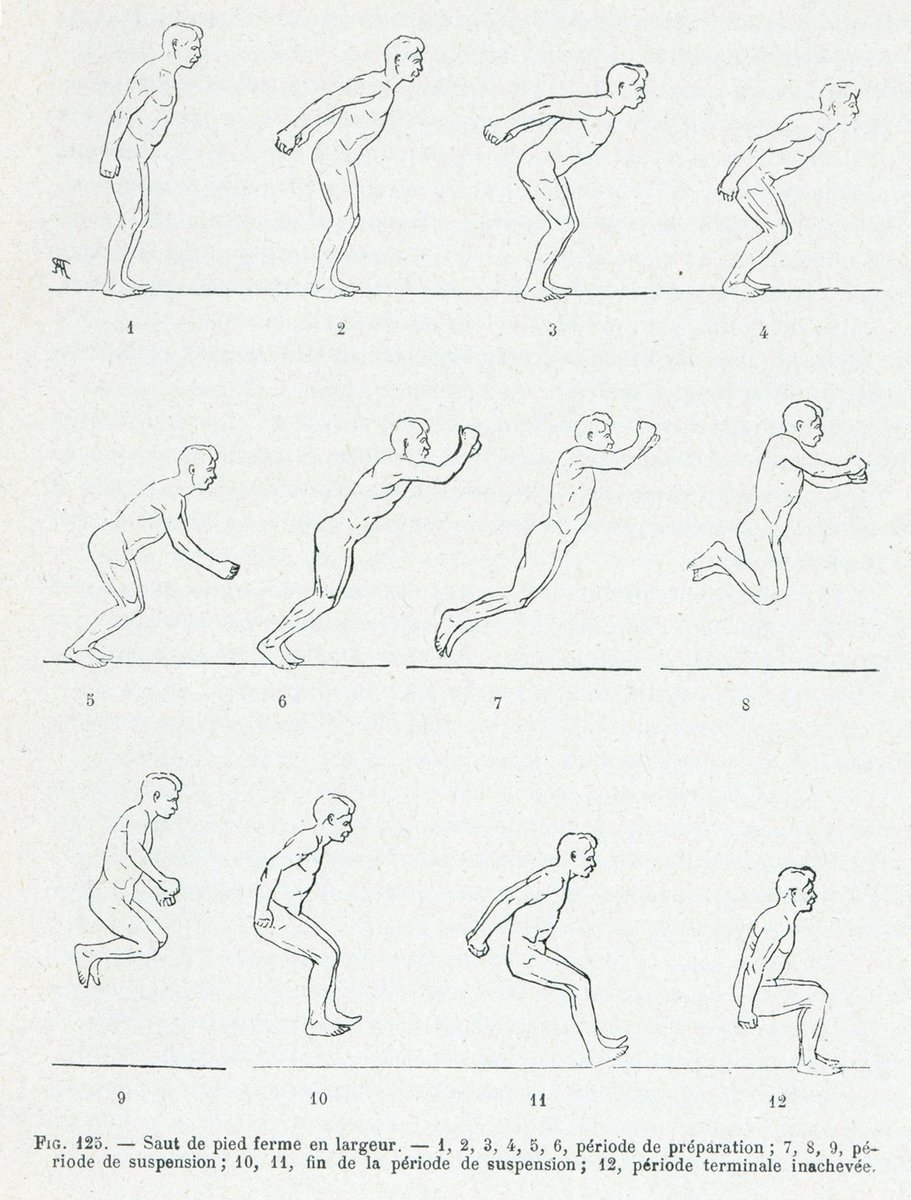

美術解剖学に運動生理学が導入されたのは19世紀中頃。19世紀末には連続写真を用いた図も作成されていた。現代の教科書でもたまに見かけるが、アニメーターや運動を表現するCGクリエイターにとって有益な情報になるだろう。

作者のその他の人気の漫画

Loading...